エマン・アリ

- トップ >

- アーカイブ >

- レジデンス・プログラム >

- エマン・アリ

リサーチ・レジデンス・プログラム

更新日:2024.9.6

エマン・アリ

| 参加プログラム | リサーチ・レジデンス・プログラム |

|---|---|

| 活動拠点 | マナーマ (バーレーン) / マスカット (オマーン) |

| 滞在都市/滞在先 | 東京 |

| 滞在期間 | 2024年9月 - 2024年11月 |

滞在目的

このプログラムがビジュアル・ストーリーテラーとしての成長を助けてくれると考えている。新たな文化に身を置くことで、インスピレーションを得られるだけでなく、作品により深くつながることができ、新しいアイデア、テクニック、アプローチを探求することができる。この経験は創造性への新たな道を開くだけではなく、世界や自身の芸術に対する新たな視点を提供してくれるはずだ。

滞在中の活動

日本の伝統的な神話を探究し、その物語やシンボルについて掘り下げ、普遍的な人間の経験とどのように結びついているのかを理解したい。日本と海との深い文化的・歴史的な結びつきに魅了されており、このリサーチを基に、新しいイメージの創出方法を実験的に試したいと考えている。また、これら古代の神話を現代の日本の若者たちの個人的な物語と融合させ、過去と現在を結びつける視覚的な物語を創り出したい。

Activities during the residency

東京の街を巡り、都会の喧騒のリズムを越えてただ存在する静かな隙間の空間に自然と引き寄せられていくのを感じた。

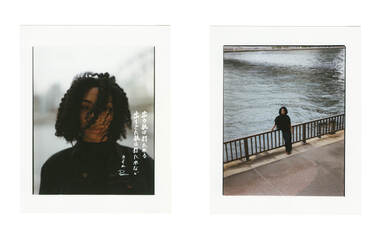

歩道橋、明け方の誰もいないアーケード街、寺々の影。これらの場所は息を止めていて、つながりと孤立、伝統と近代性の間に宙ぶらりんになっているように感じられた。日本の神話と谷崎潤一郎の「陰影礼賛」に触発され、日本特有の伝統的な考え方に抗う見知らぬ人々―それは日本人とのハーフの人や、従来的な自己のあり方に反抗する人、既存の性役割に疑問を抱く人々である。彼らを撮影することに焦点を当て、時間が引き延ばされて見える彼らの一瞬を写真で切り取っていった。

撮影の構図は日本の神話の非直線的な物語に触発されたものであったが、自身の目的は今日の若者たちに焦点を当てることでこれらの物語を現在に持ち込むことにあった。部外者としてであるが、しばしばこの都市の象徴といわれる明るい光や騒々しさを避けつつ、より静かでより親密な東京人のポートレートをつくることを目指していった。

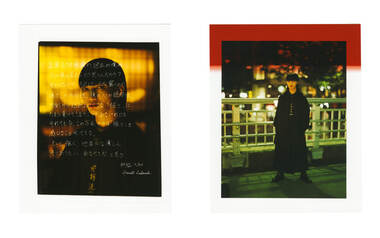

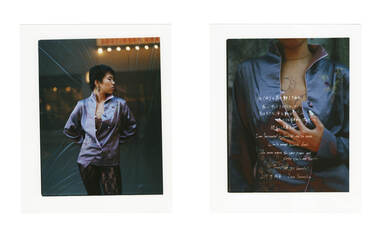

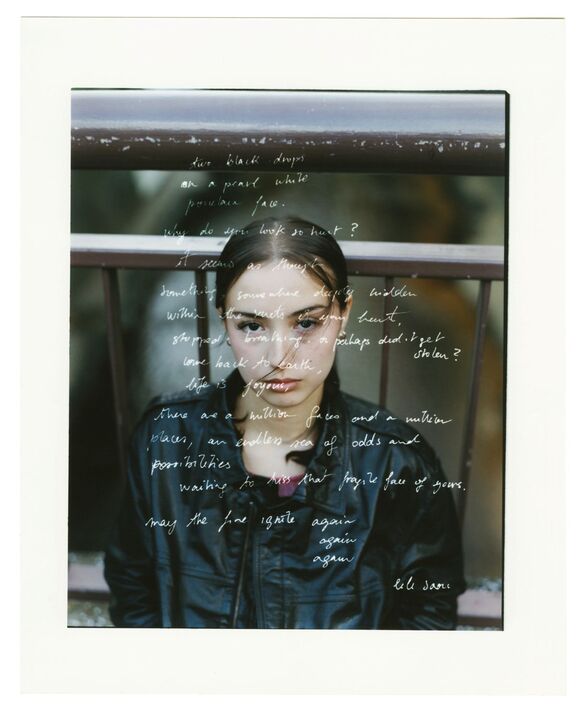

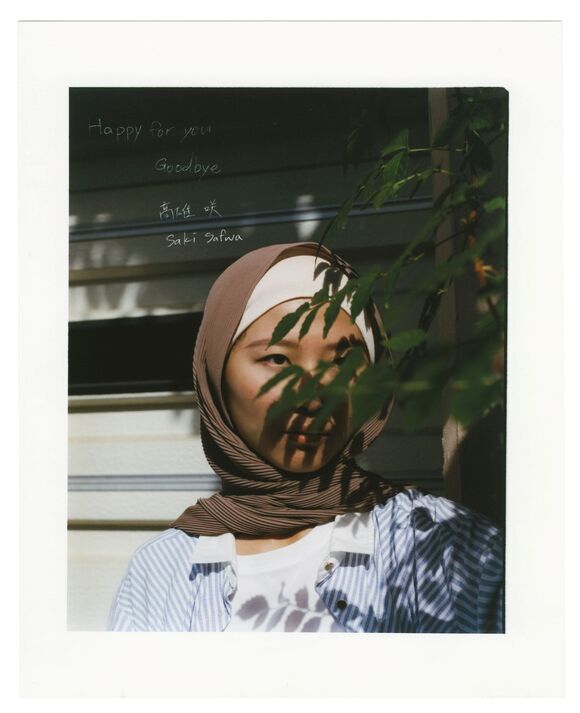

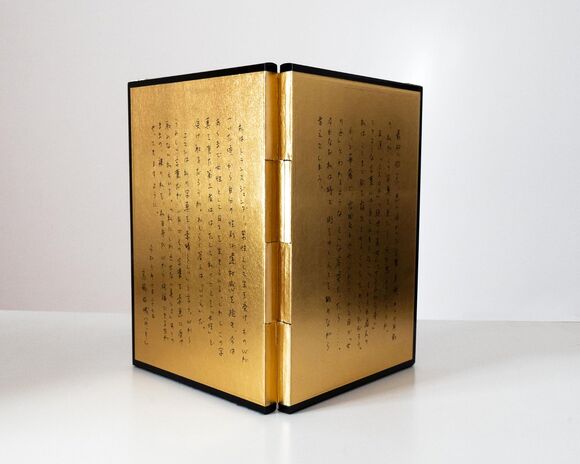

暗室に戻ると、ゆっくりと、写真を手焼きし、そこに参加者からの手書きの断片―それらは彼らの内心にほんの少し触れられる個人的な応答である―を重ねていった。これらの作品を展示する方法として日本の伝統的な屏風を使用することを思いつき、そこでは静かな対話のようにテキストや画像が一緒に解き開かれていく。

このプロジェクトは人生のリズムの中にある小休止を反映したもので、鑑賞者を揺れ動くことと静止することの間にある空間にたたずませるように誘う。

《Yamato》 2024年、富士フィルム製印画紙に手焼き写真、20.3 x 25.4 cm

《Raimu》 2024年、富士フィルム製印画紙に手焼き写真、20.3 x 25.4 cm

《Riona》 2024年、富士フィルム製印画紙に手焼き写真、20.3 x 25.4 cm

《Lili》 2024年、富士フィルム製印画紙に手焼き写真、20.3 x 25.4 cm

《Saki》 2024年、富士フィルム製印画紙に手焼き写真、20.3 x 25.4 cm

滞在の成果

今回の滞在では、自身の写真の実践手法を洗練させるのと並行して、日本の文化と神話に対してより深く理解することができた。最も有意義だった成果のひとつは全くの見知らぬ人々と非常に短い時間で関係性を築き、プライベートに踏み込んだシリーズ作品を一緒につくっていったことである。被写体となった人の多くは、見られている・聞かれているという感情が見て取れ、この状況はアーティストとしては乗り越えるのに努力を要するものである。こうした意味のあるつながりを持てたことでアイデンティティと親密さ、境界性の概念をテーマの中心に据えた将来のプロジェクトに関する新たなアイデアや方向性に気づくことができた。

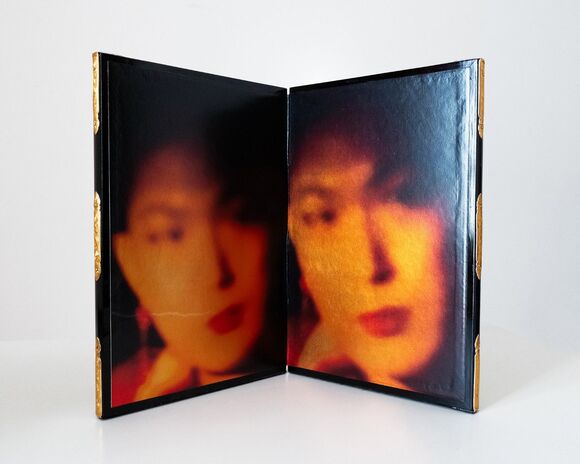

また物語を伝えるメディアとしての屏風について、屏風自体をどうやって物語に組み込めるかという問いも含めて可能性を探求した。その構造、折り畳むという機能、影の生じ方ですら、そのすべてが作品のテーマの延長線上にあるように感じている。構想を実現すべく2つの屏風を滞在中につくることができ、ぜひこの探求を継続し、より大きなサイズの作品をつくれればと思う。自身にとってこの探求は、単に人々が写真をどう見ているかについてだけではなく、写真により人々がどう突き動かされるか、写真が場所や時間をどう形づくるかということについてのものである。そして、何か重なりを持つもの、人々を小休止や、内省、すき間の空間に居続けることへと誘うものをつくることについてでもある。

振り返ると、この新しい都市にできるだけ専念し、開放的な気持ちをもって滞在に臨んでいたように感じている。全体的にはこの経験を通して東京へのつながりを深め将来の探求に向けたアイデアがいくつか閃いた。

滞在期間終了後、ポートレート撮影と別の屏風作品制作を継続することを決め、屏風に直接マーカーを使って書き込むという案を試している。TOKASと東京での時間は日本特有の経験を積むことができ大変充実したもので、親密さの概念について熟考する機会にもなった。静寂にもよく似た親密さはここでは捉えどころのないものである。このせわしない都市において最も「密接に」つながれたと感じたのは、見知らぬ人と肩と肩がぶつかり合うほど混雑した電車の中であった。このつかの間の密着から、「言語や文化が異なり自然の障壁があるこれほど広い都市で、会ったばかりの誰かと本物の親密さを築くことは可能なのだろうか」という問いが生まれた。

滞在終盤、既に胸躍る可能性がひらめいていた新たなプロジェクトを通してこのアイディアの探求を始めた。見知らぬ人とのコラボレーションという同様のアプローチを基に、このプロジェクトは日本の文化特有の枠組みの中で親密さの振る舞いについて掘り下げるものである。このプロジェクトを翌年にさらに進展すべく、機会をうかがっている。

《Mickey》 2024年、二曲屏風、黒ラッカー塗装の枠と両側に印刷金葉模様、40 x 29cm

《Mickey》 2024年、二曲屏風、黒ラッカー塗装の枠と両側に印刷金葉模様、40 x 29cm