陳哲 (チェン・ズ)

- トップ >

- アーカイブ >

- レジデンス・プログラム >

- 陳哲 (チェン・ズ)

海外クリエーター招聘プログラム

更新日:2025.3.13

陳 哲 (チェン・ズ)

| 参加プログラム | 海外クリエーター招聘プログラム(個別プロジェクト) |

|---|---|

| 活動拠点 | 北京 |

| 滞在都市/滞在先 | 東京 |

| 滞在期間 | 2025年1月 - 2025年3月 |

滞在目的

近年の作品制作では、人類(「the below-下にいるもの」)と我々よりも大きな存在(「the above-上にいるもの」)をつなぐと信じられている実現可能な方法を理解したいという好奇心に端を発している。多くのスピリチュアルな方法の中でも、お香を焚くことは、天啓に祈りを捧げるためだけでなく、アロマセラピーや瞑想、宗教的礼拝の目的でも行われている。中国や日本、インド、アラブ、キリスト教各圏など世界中に広まっている火をつけるタイプのお香は、多くの場合植物でできていて、「天の言葉と地上の法」に架橋すべく祖先から伝わってきた方法のようである。日本にはお香に関する豊かな歴史(6世紀からの記録が残る)がある。お香づくりの緻密な工程とともに、様々な時代を通じてお香を焚くことの背景にある目的についてリサーチすることが今回の目的である。

滞在中の活動

- 日本における直接燃焼型/間接燃焼型の各お香の歴史をリサーチする。理解を深めるため博物館や図書館を訪ね現地の専門家や歴史家に会えればと考えている。

- 棒状や粉末状、紙状、円錐型にとどまらない各種形状のお香の製造工程を現地の工房で学ぶ。

- 未加工の素材や製品のサンプルを入手し、お香の伝統的な製法と現代的な製法両方を学び、最終的な彫刻作品に向けた小さなモックアップを制作する。

- お香が今日人々にどのように使われているか知るために現地の宗教施設を訪問する。必要に応じて近隣都市への訪問も行う。

- 旅の道中や実験の様子を、写真と動画を用いて日誌をつける。

滞在中に行ったリサーチ及び制作活動

TOKASでのレジデンス期間中、私は仏教や新道における香の宗教的な使用や、解剖学的な奉納の伝統に焦点を当て、「the below-下にいるもの」が「the above-上にいるもの」とコミュニケーションするための潜在的な方法を研究・探求した。京都と奈良を2度訪れ、有名な東大寺の修二会(お水取り)に立ち会った。

また、京都と東京の老舗のお香専門店を訪ね、線香と印香の作り方を学んだ。現地のアーティストやキュレーターの友人たちのおもてなしのおかげで、彼ら

との刺激的な会話を交わす機会を得ることができ、情報や指導を得るとともに、かげかげのない心の支えとなった。

ワークショップで練香作りを学んだ

空蓮房参拝。梵唄(ぼんばい)と声明(しょうみょう)について学んだ

骨董市で見つけた虫食いの仏像(民衆仏)

京都の松栄堂を訪問し、伝統的な線香作りの手順を学んだ

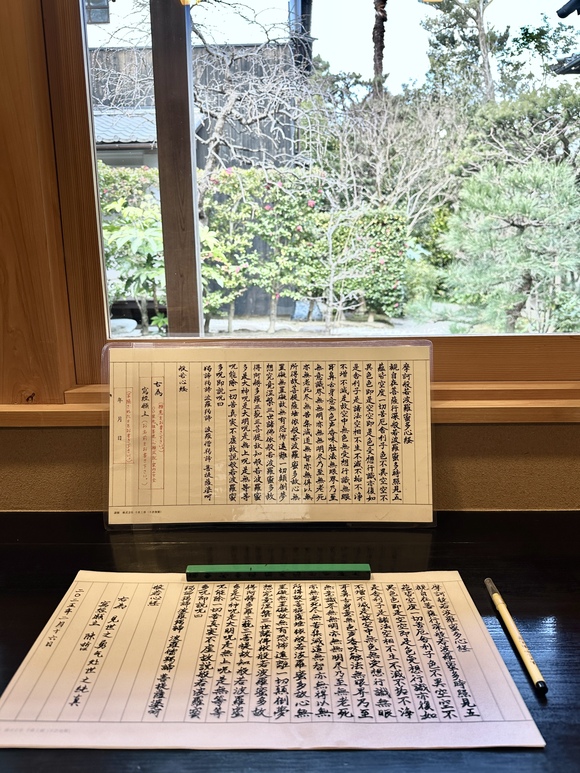

京都・両足院にある般若心経の手写本

京都の仏教寺院でお香の使い方を見学

奈良・東大寺の修二会(しゅにえ)

滞在の成果

才能あるアーティスト、キュレーター、研究者たちとの冬の滞在を共有できたことは、とても幸運だったと思う。私にとっての成果のひとつは、他のレジデント

のものの見方や仕事の仕方を観察することから多くを学べたことだろう。私たちの間では貴重な相互利益があったと思う。また、自分に最適なペースで

学習計画を立てる自由が与えられたことにも感謝している。自分の潜在的な作品への理解とつながりを築くために、現場にいる時間は私にとってとても

重要であり、制作をレジデンス終了後に延期することで、快くアーカイブ化することができた。今はスタジオに戻っているので、この3カ月で集めた

豊富な素材と経験をもとにした作品作りに完全に集中することができる。徹夜で行われた修二会(しゅにえ)は、私にとって圧倒的な感動体験だった。

ほとんど視力を奪われた状態で、暗闇の中で、僧侶たちがお経を唱え、体を動かし、最後に松明を燃やすのを何時間も聞いていた。ヴィジョンを超えた

芸術的表現について考えさせられ、また肉体を道具として上層部にメッセージを伝えることの抗いがたい力について考えさせられた。

TOKASオープン・スタジオでの展示風景

TOKASオープン・スタジオでの展示風景